ここ数年、夏場の酷暑は身体にこたえますね。ふと、魚にも暑い・寒いという感覚があるのだろうかと思いつき、今回は釣りと水温の関係性について調べてみることにしました。

こんにちは。釣り女子・ビギナーのフクです。 ここ最近釣りにはまった超・ビギナーですが、初心者目線で、様々な情報を発信していけたらと思います。

魚って水温が分かるの?

暑ければ涼み、寒ければ暖かさを求める人間と同様に、魚にとって水温は大切なファクターです。特に魚は人間と違い変温動物なので水温に寄る影響を受けやすく、活動可能な水温から外れると、平衡感覚の喪失や昏睡状態になり、うまく泳ぐことが出来なくなってしまいます。

そうならないように、魚たちは海中で常に自分の好ましい水温を求めて泳いでいきます。日本沿岸の水温は天候だけでなく、季節や海流と共に変化していくので、それに合わせて移動したり活動レベルを下げて生き延びているようです。

水温と釣りの関係

魚たちの性質を釣りに活かしていくために、今度は水深や季節・天候と水温の関係性を押さえましょう。

水深と水温

- 浅場:天候と気温の影響を強く受ける。

- 深場:水温が浅場と比べて安定している。

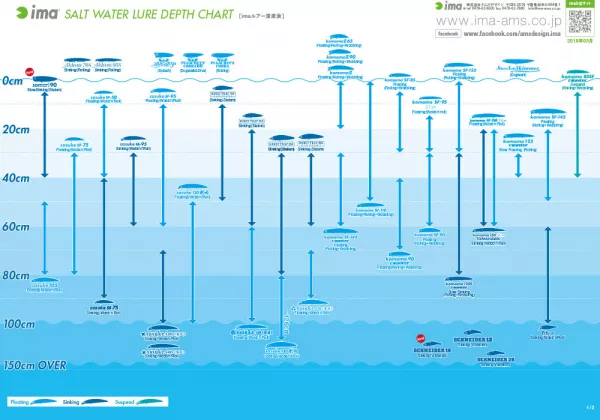

浅場の魚をターゲットとする場合は、天気の変化に特に注目する必要があります。温かい水は上昇し、冷たい水は下へ溜まります。そのため、浅場内はかき混ざり続ける状態ですが、夏場は特に深場との水温差が激しくなります。魚の活動範囲が冬場よりも明確になるため、レンジを意識した釣りが大切になりそうです。

その一方、冬場は深場と浅場との水温差が小さくなります。そこで、温かい水温を好む魚たちは暖かい水域へ移動してしまうため、低い水温で活動する根魚たちをターゲットとする釣りの釣果が出やすくなる訳です。

季節や天候が水温に与える影響

また、釣行前数日間の気温の変化にも注意が必要です。

人間で例えると分かりやすいのですが、夏の暑い日に炎天下に用も無く長時間居座ろうとする人は少ないですね。魚たちも同様に、あまりにも水温が高い日には橋の下や木陰・岩陰へと移動することがあります。夏場のシーバスをランガンで狙うのは、スズキが涼しい場所を求めて移動する性質を持っているからです。

一方で、暖かな春の気候が続いている中で急に寒の戻りがあったら、外出が嫌になりますね。それに対して冬の日にやや寒い日があっても、寒さに慣れている私たちは外に出ることをためらいません。同じ水温であっても、徐々に変化があった場合とは異なって、急な水温の低下があった場合には魚たちの活動が鈍くなるため、釣果が出にくくなります。

魚の適温を知ろう

さて、魚も人と一緒で暑がりや寒がりの魚がいます。魚の適性と適温について、下記サイトのデータを参考に分析してみました。データによれば、総合的に15度以上~25度前後までが、魚にとって活動しやすい海水温と言えるようです。

公益財団法人 海洋生物環境研究所-魚類の選好温度と平衡喪失温度

ここからは、データからいくつかの魚種をピックアップしましょう。

暑がりの魚

タラやニシンをはじめとする日本北部に生息する魚は、やはり暑がりの魚が多いようです。水温が25度を超えてくると動きに影響を及ぼすため、それよりも低い水温で活動しています。日本各地に生息しているアイナメやウナギも、比較的水温が低めの環境を好んでいるようです。

寒がりの魚

寒がりの魚としては、カワハギがいます。カワハギの最適温は26、7度なので、水温的には7~9月辺りが活発で狙い目かもしれません。また、資料によればクロメジナやキチヌ、マハゼについても、適水温が20~28度前後のようです。

また、データ典拠の別資料によれば、マサバは未成魚のタイミングでは20度台前半までが適水温であるのに対して、成魚になると14~19度が適水温になるようです。夏の浅場で釣れる豆サバたちは、その後涼しさを求めてややレンジを下げるということでしょう。このように成長段階で適温が変化するというのも、興味深いですね。

適温水域が広い魚

データを見てみると、メジャーな魚のほとんどが10度以上の適水温域を持つ魚でした。ベイト系のイワシやアジ、そしてスズキやクロダイ、ブリ、マダイ、そして根魚のカレイやメバル、ヒラメなども、幅広い水温に適合します。

これらの魚は最適温を押さえておいて、ポイントを決める際の判断基準に使うのが良さそうです。

釣り場の水温を知りたい

実際の釣行で水温の知識を活かすためには、水温を知る必要がありますね。方法は大きく2つあります。

サイト・アプリを使う

釣りに特化した天気予報サイトやアプリでは、水温の項目が掲載されています。これらは天気や風速、潮汐と併せて確認出来るところがいいですね。

手軽に様々なデータをチェック出来る一方、観測範囲が広いためポイントの細かな水温差を知ることが出来ないという点には注意です。釣行前の計画段階で、目安として活用したいですね。

水温計で測る

水温計にはデジタルとアナログの2タイプがあります。それぞれメリット・デメリットがあるので、見てみましょう。

まずはデジタルタイプです。

- メリット :水と非接触で、ボタン一つで簡単に計測できる。

- デメリット:水面温度しか計測出来ない。

次はアナログタイプです。

- メリット :水深を自由に変えて計測出来る。

- デメリット:糸に結び付けて投げるため、計測が面倒。

とりあえず水面温度をチェックしたいならデジタルタイプ、水深による温度差の激しい夏場や、冬場に一度でも水温の高い場所を見つけたいならアナログタイプを選ぶといいですね。

水温差で釣果に差を付けよう!

今回、水温と釣りの関係性を調べてみて、ポイントを探す際の基準が一つ増えました。引き続き、釣果アップにまい進したいと思います!

こんにちは。釣り女子・ビギナーのフクです。 ここ最近釣りにはまった超・ビギナーですが、初心者目線で、様々な情報を発信していけたらと思います。

こちらの記事もおすすめ

-

磯釣りの王者!味も抜群の人気のグレ釣りに挑戦しよう

磯釣りの王者として、釣り人たちから高い人気を得ている「グレ」。別名「メジナ」とも呼ばれ、グレ特有の強い引きと美しい色、味、そして釣りの醍醐味とも言える一筋縄では...

-

ショアプラッギングのはじめ方!必要なアイテム一挙紹介

メタルジグを使うショアジギングとは対照的に、ショアプラッギングとはプラグを使った陸から青物を狙う釣法です。ショアジギングはある程度の水深がある場所を選びますが、...

-

2万円ではじめるルアーフィッシング!おすすめタックルご紹介

ルアーフィッシングはお金がかかると思っている方も多いと思いますが、2万円程度からはじめることが可能です。今回は堤防でのルアーフィッシングを2万円ではじめるための...

-

いぶし銀でカッコイイ!黒鯛の釣り方・食べ方をご紹介

先日、主人がフカセ釣りで初めて黒鯛(チヌ)を釣りました。何度か挑戦してボウズも経験していたため、喜びもひとしおだったようです。今回は黒鯛の生態・釣り方・食べ方を...

-

エギングで釣るアオリイカ!釣り方からタックルまで徹底解説

季節ごとに年中釣れるアオリイカですが、釣り方や道具もシンプルな釣りのため、アオリイカの釣りは海釣り入門におすすめな釣りの一つです。今回は、エギを使用したエギング...

-

人気のSLJ、最初のタックルはこれで決まり!

今回はここ数年人気のSLJ(スーパーライトジギング)の入門におすすめのタックルをご紹介させていただきます。

-

夏の釣りの紫外線対策!おすすめのアイテム7選

みなさんは夏の紫外線対策はしていますか?これからどんどん暑くなり、自粛後の釣りを楽しむ方も増えてくると思います。厳しい夏の釣りの楽しむためにも、しっかりと紫外線...

-

オモックはどうして釣れる?そのメカニズムを徹底考察!

オモックとは、オモリで作ったルアーのようなものです。このオモックで色々な魚の釣果報告がネットなどに寄せられています。なぜ、オモリで魚が釣れてしまうのか、その仕組...