秋の小物釣りとして昔から愛されているマハゼ釣り。江戸前のハゼの天ぷらは江戸時代からおなじみの料理です。庶民は岸からの脈釣りで、お金持ちは仕立て舟で釣ったハゼを船上でてんぷらにして食べる姿が時代劇や時代小説に描かれています。そんな身近なマハゼとハゼ釣りをご紹介します。

釣った魚は自分で料理して振る舞うをモットーに関西で休日を中心に釣りをしています。釣果と腕はともかく釣り歴は長いです₍^^;。

ハゼとはどんな魚?

私たちがハゼと呼ぶのはマハゼを指します。体の大きさのわりに頭が大きく、透き通った茶褐色をしており、斑紋があります。体の前部は円筒状、後部は横から押しつぶしたような形をしています。目から口先までが長く、背びれ、尾ビレに明瞭な黒い斑点があるのが特徴です。腹側は平らになっていて、左右の腹ビレが結合して吸盤のようになっています。尾ビレが丸いのも特徴です。

一年を通して釣り、はえ縄、底引き網などで獲られますが近年は漁の対象からは徐々に外れているようです。初夏から秋に漁獲高が高かったそうです。今でも漁で取れた比較的大型のものは生食用や天ぷらだねとして飲食店へ卸され、小型のものは佃煮工場で佃煮とされるそうです。

ハゼの種類

ハゼの仲間は日本内でも400種類もいるといわれ、ほとんどの種類が食用になるといわれます。釣りの対象とされるのはマハゼが多く、日本中の河口、内湾などの汽水域の砂泥底の場所に生息しています。同じような場所で釣れるハゼの仲間でチチブ、ヌマチチブなどがいますが、何度でもエサに食いついていることからダボハゼと呼んでいたようです。関西や瀬戸内ではドンコとよんでいます。

キス釣りなどの外道として釣れるイトヒキハゼやニシキハゼは、マハゼと比べると常に少し深場に生息しています。その他の有名なハゼ科の魚としては、ムツゴロウやトビハゼなどもいます。踊り食いしたり、メバル釣りの生き餌にするシロウオもハゼの仲間です。

マハゼの生態

マハゼは塩分の薄い内湾や河口近くの汽水域を好み、イソメ類、貝類、甲殻類、藻類などなんでも食べる雑食性の魚です。春に孵化(ふか)した幼魚は2センチくらいになると海底で生息するようになり、潮の満ち引きに乗り、河口から汽水域を移動しながら海底にいるムシ類、小型の甲殻類、藻類を食べて成長します。

成長は早く体長が10センチメートル程度になる夏場から初秋には、河口付近から淡水域まで入ってきますので大勢の釣り人を楽しませてくれる釣りの対象魚です。初心者でも10尾を超える釣果がみこめますので小さな子供さんでも楽しめます。昔から秋の小物釣の代表的な魚で彼岸ハゼという言葉もあり、秋の彼岸に釣れたマハゼを食べると中気(中風:いまでいう脳卒中)にならないといわれました。

水温の低下とともに深場に落ちて越冬し、深場に落ちたハゼは20センチメートル程度まで成長しているものもあり、数釣りはむつかしいものの落ちハゼとして釣りの対象とされます。1月から5月にかけて砂場で産卵します。出口がいくつもある大きな巣穴を掘り、その中に、産卵します。産卵を済ませると雄雌とも死んでしまう年魚ですが、個体によっては成長が遅く2年で成熟するものもあり、まれに3,4年生きる個体もいるそうです。

食用としてのマハゼ

通常夏から秋が旬とされ、この時期が沿岸での漁獲が最盛期を迎えます。秋から冬は深場で越冬しているものを獲ります。汚染に強く、臭みが出にくいので、都市部の河口で釣ったマハゼでもおいしく食べられます。

マハゼの身は白身で、淡泊で、尾を残して背開きにする江戸前の天ぷらはほっこりと甘く、シロキスの天ぷらと並んで人気があります。大型のマハゼは糸造りにして刺身で食べられます。家庭料理としては南蛮漬け、唐揚げがおすすめです。その他、つくだ煮、焼き干しが有名です。

- ハゼの佃煮 : 小型のものを佃煮に、小型から中型のものを甘露煮にしたものが江戸前の伝統料理です。

- 焼きハゼ(ハゼの焼き干し) : 良い味が出るので汁物の出汁として使われます。内臓を取ったハゼを軽く焼いて影干ししたものが「焼き干し」です。仙台地方では特に正月のお雑煮に使われます。

マハゼ釣りの種類

6~7月のデキハゼ(新子)釣りとヒネ(年越し)釣り、真夏の夏ハゼ釣り、秋の彼岸ハゼ釣り、晩秋から初冬の落ちハゼ釣り、冬のケタハゼ釣りと1年の中で長い期間、釣りを楽しめます。デキハゼ、夏ハゼ、彼岸ハゼくらいまでは浅場が中心で、河口から河口付近のかけ上がりを狙います。以降は、河口付近の舟道、漁港などの深場を狙う釣りです。

夏から秋にかけての浅場の釣り

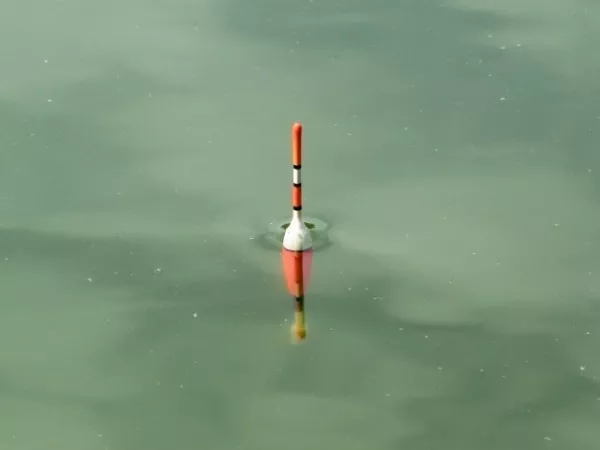

9月いっぱいくらいまでは陸釣りです。場所としては汽水域の河口付近などの岸からの釣りが中心で、砂泥底の浅いかけ上がりを狙います。時間帯としては潮が動いていれば大体釣れますが、特に食いが良いのは、干潮から上げ3分くらいの潮が動くときです。ハゼは、エサを見つけると飛びついてきます。

マハゼは潮に乗って同じ深さの場所を移動しますから、上げ潮時はどんどんポイントが岸に近づいてきます。少し深く掘れたところ、捨て石、くい、藻の周囲など、周囲より少し変化のあるところが狙いどころです。釣り方は浮き釣り・脈釣りが主で、ポイントが遠い場所や、干潮時の沖目を狙うときはチョイ投げ(投げ釣り・引き釣り)をします。

晩秋から冬にかけての深場の釣り(投げ釣り、船・ボート釣り)

秋から冬にかけて水温の低下とともにマハゼが浅場から深場に落ちていき、延べ竿では届かない場所を釣ります。水深は3メートルから10メートル前後となり岸からだとキス釣りなどと同じ、簡単な投げ釣り、ボートなどからの船釣りが適した釣りです。

数釣りはできませんが、釣れるマハゼのサイズが15センチメートルから20センチメートルと大きくなり釣り人を楽しませてくれます。中には25センチメートルもあるような大きなマハゼが釣れることもありますからファンはいらっしゃいます。

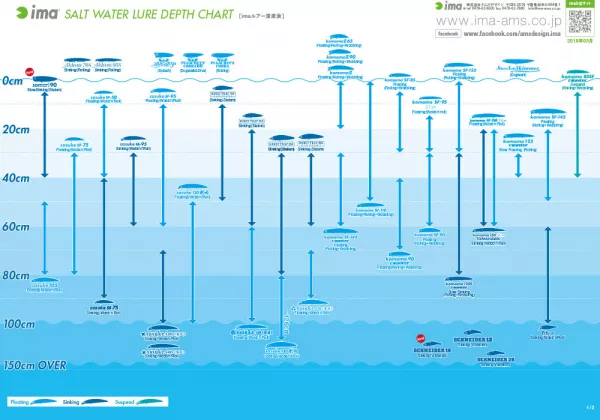

近年流行のハゼのルアー釣り

ハゼの捕食の習性を利用する釣り方と全く考え方の異なる釣り方がハゼのルアー釣りです。ハゼは群れで行動しているように見えますが自分の捕食テリトリーを持つ魚なのです。テリトリーといっても決まった領域というのではなく、自分を中心とした半径50センチメートルくらいの円の内部と考えられます。

そのテリトリー内に入ってきた他の個体や魚に対して威嚇行動をとりますので、小魚を模したルアーをマハゼのテリトリー内を通し、ハゼをハリ掛かりさせる釣り方です。アジングなどのタックルにハゼクランクという専用のルアーを使えば簡単に釣りができます。

ハゼ釣りで釣に入門しよう

小さなお子さんから身近で楽しめるハゼ釣りとターゲットのマハゼについてご紹介しました。ぜひ、近くの釣場で試してみてください。マハゼ釣りは、浮き釣り、脈釣りの基本を知ることのできる釣りです。次は、マハゼを狙う脈釣りを詳しくご説明したいと思っています。

釣った魚は自分で料理して振る舞うをモットーに関西で休日を中心に釣りをしています。釣果と腕はともかく釣り歴は長いです₍^^;。

こちらの記事もおすすめ

-

メタルジグで狙う真鯛!簡単かつ奥が深いその世界

魚の王様である真鯛。真鯛を狙うルアーフィッシングはタイラバが有名ですが、最近ではメタルジグで狙う釣法が人気を博しています。そんな真鯛ジギングのポイントを今回はご...

-

サビキ釣りは100匹釣れる?今更聞けない釣り方やコツをご紹介!

サビキ釣りは海釣りではおなじみの釣り方です。初めて海釣りに挑戦する時には一番おすすめの釣りです。そんなサビキ釣りの今更聞けない釣り方や仕掛け、タックルなど初心者...

-

浅場にやってくるカレイを近投で釣ってみよう

深場にいてなかなか普段はなかなか釣れないカレイも水温が落ち産卵期が近づくと浅場に寄ってきます。防波堤や岸からでもカレイが釣れる時期になります。浅場にやってきたカ...

-

家族で釣りに行く時に注意することまとめ

気温が暖かくなってくると、休日や連休にファミリーフィッシングを楽しむ方が増えてくると思います。今年はコロナの自粛前の釣り場は三密を避けれるとあってか、普段よりも...

-

ルアーフィッシングを始めるならシーバスゲーム一択!

餌釣りをしていて「何か暇だなぁ」とか「もっとアクティブに釣りがしたい」みたいに考えていませんか?私も最初は餌釣りをしていて青イソメを付けて投げて浮きを見ながらワ...

-

オモックはどうして釣れる?そのメカニズムを徹底考察!

オモックとは、オモリで作ったルアーのようなものです。このオモックで色々な魚の釣果報告がネットなどに寄せられています。なぜ、オモリで魚が釣れてしまうのか、その仕組...

-

海上釣堀で定番のタイを狙ってみよう

防波堤など陸からの釣りではなかなか狙えないタイも海上釣堀では最もポピュラーなターゲットです。養殖魚ですが高級魚であることには変わりなく、海上釣堀の釣りでは最も人...

-

シーバスが釣れない!キャッチするためのポイントを解説

タックルとルアーを揃えて、毎日のように海に通ってルアーをキャストしているけど、一向にシーバスが釣れる気配がないといった方も多いのではないでしょうか。シーバスフィ...