数釣りのできる船のキス釣りの場合、持ち帰ることのできるキスの数も50尾を超えることも良くあります。せっかく頂いたいのちですからおいしく食べてあげるために、いろいろな料理法を覚えました。料理素人の私でもできた、家庭でのシロギスの料理をご紹介します。

釣った魚は自分で料理して振る舞うをモットーに関西で休日を中心に釣りをしています。釣果と腕はともかく釣り歴は長いです₍^^;。

持ち帰ったシロギスをさばく

釣場で氷締め、首折りなどの方法で持ち帰ったシロギスは、死後硬直がはじまっているものも多いと思います。理想は死後硬直が始まる前に、下処理をしてしまうことですが、釣りをしている時間、釣り場から自宅までの移動時間を合わせるとなかなかむつかしいかもしれません。少なくとも死後硬直の間に下処理はしてしまいましょう。

最初の下ごしらえ、ウロコと内臓を取る

シロギスの下拵えはウロコと内臓、エラは取り去ります。頭を落とす場合は、頭を落とすときに内臓を一緒にとりますから、丸干し、塩焼きにするキスをより分けます。

- ウロコを取る

ウロコはウロコ取り器を使わなくても包丁で簡単に取れます。尾のほうから頭に向けて丁寧に取りましょう。 - 頭を落とす

胸ビレの尾側から包丁を入れ頭を落とします。 - 内臓を取る

肛門あたりまで腹をさき、内臓をかき出します。

※背開きをするなら、腹を割らず、頭を落とすときに背の方から中骨を切り、頭を引っ張って内臓を一緒に抜き取るとよいです。 - 汚れを流す

流水で汚れを流します。(水を使うのはここまでです。) - 水気を取る

キッチンペーパーや布巾でしっかり水気を取ります。腹膜などもきれいにふき取りましょう。

頭を残すとき、シロギスは口が小さい魚なのでつぼ抜きはむつかしいです。腹を肛門から腹ビレまでさき、内臓をかき出します。エラは取るのがむりならば残してもかまいませんが、エラぶたから箸をいれて簡単取れます。

開き(背開き、腹開き)

天ぷらやフライにするとき、形にこだわるなら背開きが良いでしょう。開きを調理して食べるとき、背びれが気になる場合は背開きにしてください。内臓を抜くときに腹を割っているなら腹開きでも大丈夫です。魚が小さいので小出刃があれば、調理しやすいです。

背開き

- 頭の方から中骨に刃先をあてながら尾の付け根まで包丁を入れます。

- 続けて腹骨を切り、肛門から下は中骨に沿わせながら切っていきます。

このとき皮を切らないように気を付けてください。

尾の手前で包丁は止めます。 - ひっくり返し、同じ要領で中骨から身を切り外します。

- 中骨を尾の手前で切り取ります。

※中骨は素揚げにするとおいしい骨せんべいになります。

腹開き

腹開きもやり方は背開きと同じです。

- 包丁を入れるのは尾の方、尻びれあたりから入れるとやりやすいです。

中骨に刃先をあてながら下半分を開きます。 - 続けて同じ要領で背に向けて刃を入れ、腹骨を切って開きます。

- 中骨を尾の手前で切り取ります。

腹を割って内臓を取った場合には背開きはむつかしいですから、腹開きにします。腹開きの場合は、背びれを切り取って置くと良いです。ただ、身の中に入っているひれの骨は残ります。この骨が気になるなら後で紹介する松葉おろしがおすすめです。

三枚おろし

小型の魚、イワシ、アジ、キスなどを三枚おろしにする場合は大名おろしといわれるおろし方が簡単できれいにできます。

- 頭を落とした切り口の中骨の上に包丁の刃を垂直にあて、そのまま中骨にそって尾まで一気に切り取ります。

- ひっくり返し同じ要領でもう片身を切り取ります。

中骨は骨せんべいにしましょう。 - 腹骨をすき取ります。

- 刺し身など生で料理する場合は尾側から包丁の背を使い皮を引いておきます。

松葉おろし

引用: cookpad

引用: cookpad

天ぷらや唐揚げにすると、松葉のような尾元でつながった形になるのでこの名がついています。お吸い物の種にするときも松葉おろしを使います。

- 大名おろしの要領で片身を尾の付け根まで切り、切り離さないようにします。

- もう片方も同じ要領で切ります。

- 中骨を尾の付け根で切り取ります。

ここまでで基本の下拵えは完了です。これから、各料理にかかりますが、たくさんキスがいる場合は、せっかくの活きのよい食材ですから、ラップをしアルミバットなどに入れておきましょう。まだ、死後硬直が続いているようなら、オリが出てきますから、キッチンペーパーにくるみラップをかけるとよいです。

持ち帰ったシロギスを料理して食べる

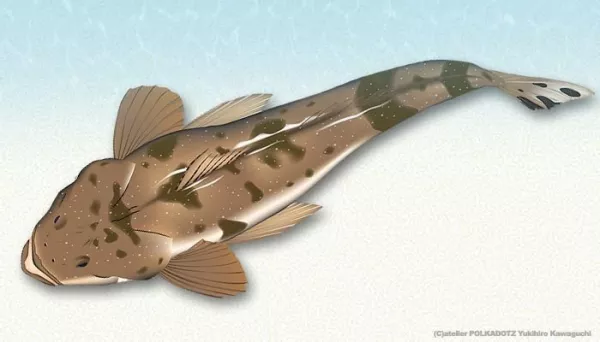

海の貴婦人と呼ばれるシロギスは、姿もさることながら、味も淡泊でホクホクとした触感をもち、おいしい魚です。活きのよいものは刺身をはじめとする生で食べましょう。定番の天ぷら、塩焼きはもちろん、薄味で煮漬けた煮物も最高です。自分で作った干物で一杯というのも釣り人の特権です。

生で食べるシロギス料理

引用: cookpad

引用: cookpad

小型の魚であるシロギスは活きの状態が短いので、おいしく生で食べるのは釣り人の特権だと言えるでしょう。上手に締めて持ち帰ったシロギスはぜひ刺し身やお寿司など生で味わってください。

刺身

活きのよいシロギスはブリブリしてた食感と、淡泊な白身の味わいです。大葉との相性は特によいので薬味にはぜひ大葉を加えてください。

- 大名おろしで、3枚におろした身の腹骨をすいた後、血合い骨などの小骨をを骨抜きでとります。

- 15センチメートル以上のキスであれば2ミリメートル程度の厚さにそぎ切りし、お皿に盛り付けます。

小さなキスは片身でで1枚という贅沢な使い方でもよいですね。

活かっているキスであれば、あらいにするとまた違った食感が味わえます。

糸づくり

これも刺し身です。そぎ切りにした刺し身とは異なる食感が楽しめます。

- 3枚におろした身の皮を引きます。

- 5ミリメートルほどの幅で、斜めに切ります。

切り方は本造りの要領で右からまな板に垂直に包丁を入れます。 - お皿でなく小鉢に小山のように盛り付けます。

- 上に大葉のみじん切りなどを添えます。

- わさびしょう油でも、もみじおろしとポン酢でもあいます。

お父さんの冷酒のおともに最適です。

寿司

てまりずし、握りずし、押しずしとお好みで楽しめます。

- すし飯を作っておきます。

- キスは、皮を引いたあと、酢で洗い、よくふき取ります。

- 目的のすしの大きさにあわせ、適当な大きさに切りわ分けます。

- 大葉の軸を切り取り、適当な大きさに切っておきます。

- てまりずしの場合はラップに適当な量のすし飯を乗せます。

握りずしの場合は一貫分のすし飯を手に取ります。

押しずしの場合は型にすし飯を詰めます。 - すし飯の上に大葉を置き、上からキスの身を置きます。

- てまりずしの場合はラップでボール状にまるめます。

握りずしは普通ににぎります。

押しずしの場合は、キスだけでなくゆでエビなどを一緒に乗せてもおいしいです。上から押し板で押します。

酢の物

キスの淡泊な白身は和食の薄味に非常にマッチし、酢の物にしてもおいしく食べれます。

- キュウリを薄切りにして軽く塩もみします。

- ワカメを水で戻し、食べやすい大きさに切り分けます。

- 大葉を軸を取って細切りにします。

- キスは糸づくりの要領で細切りにします。

- 器に1,2,4を入れ、三杯酢を適量入れ、軽く合わせるように混ぜ合わせます。

- 上に大葉の細切りをちらし、完成です。

昆布締め

釣行後帰宅して調理しておけば2,3日生食ができる白身魚独特の食べ方です。

- だし昆布の汚れをふき取り、日本酒を吹き付けるかくぐらせます。

- 3枚おろしをし、骨抜きをした皮付きの切り身に軽く塩をします。

- ラップの上に昆布を乗せ、その上にキスを並べます。

- 上から昆布を乗せます。

昆布が大きければ折り曲げ昆布で包んでもいいです。 - ラップで空気が入らないように包みます。

- 1日置けば食べごろです。それ以上置く場合は昆布をはずし、ラップで密封しましょう。

- 身は糸づくりの要領で切り、器に盛り付けます。

わさび醤油、しょうが醤油で食べましょう。白ごまをふって、しょうが醤油がおすすめです。

揚げて食べるシロギス料理

キスの白身は油で揚げると、そのホクホクとした食感で食べる人を楽しませてくれます。揚げ物にも挑戦してみてくださいね。

天ぷら

キスといえば天ぷらといわれるくらい代表的な料理です。大葉と一緒にあげたり、銀杏の切り身をまぶして揚げるひすい揚げ、はんぺんでキスを挟み海苔や大葉、錦糸卵などで巻いてあげるはんぺん揚げなど日本料理屋さんで出てくる料理の真似をしてみるのも楽しいです。たくさん釣れたらおなか一杯食べてくださいね。

- キスは背開きしたものか、三枚おろしの切り身、松葉おろししたものでもよいです。

- 下味はつけず、てんぷらの衣をつけて揚げます。

- 油の温度は160度くらいの低めの温度でゆっくり揚げるほうが、中はふんわりと火が通ります。

- 取り出し、しっかりと油をきってお皿に盛ります。

- 一緒に大葉、ミョウガ、シイタケなど揚げて添えてもよいですね。

- 塩か天つゆで食べます。

抹茶塩、カレー塩、レモン塩で食べてもおいしいです。

フライ

天ぷらと並んでフライも揚げ物の鉄板です。

- キスは腹開きのもので十分です。

- 軽く塩、コショウで下味をつけます。

- フライの衣、小麦粉、溶き卵、パン粉をつけます。

パン粉は少し押し付けるくらいしっかりとつけましょう。 - 170度くらいの油でからりとあげます。

- 千切りのキャベツ、レモンスライスを添えてお皿に盛ります。

- タルタルソースで食べるとおいしいです。

骨せんべい

キスの骨は柔らかく揚げると子供さんのおやつにもなります。きれいに掃除したキスの骨はぜひ骨せんべいにして食べてみてください。

- 掃除した骨に、塩コショウで下味をつけます。

- 表面に小麦粉(片栗粉でも可)をつけます。

- 160度くらいの油で、泡が鎮まるくらいまでゆっくりと揚げます。

- 一度取り出し、2,3分休めます。

- 180度くらいまで油の温度を上げ、骨を入れて2度あげしましょう。

30秒くらいで十分です。 - 油をきり、レモンを添えてお皿に盛ります。

レモン汁をかけて食べると、お子さんのおやつ、お父さんのビールのおともに最適です。

揚げ物はその他にもいろいろアレンジした料理ができますね。キスの南蛮漬けも骨まで食べれておいしいメニューです。みなさんもいろいろとアレンジしてみてくださいね。

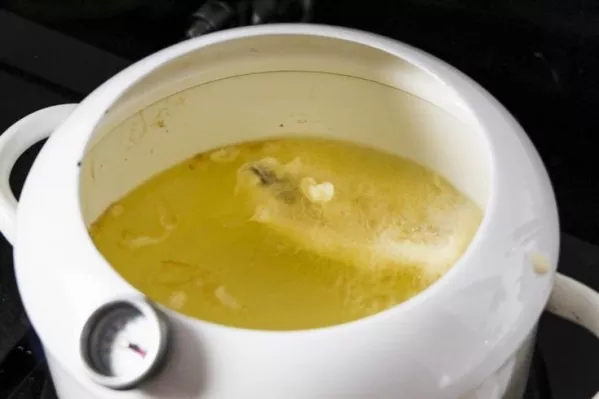

煮て食べるシロギス料理

キスの煮ものというのはあまり聞かないかもしれませんが、薄味で煮たものは上品でおいしい一品です。また、淡泊な味わいは吸い物など椀ものの具として料理屋でも使われます。

煮つけ

キスは尾頭付きでも、3枚おろしにしたものでも使えます。くせのない白身なので、ショウガなどの匂い消しの薬味を使う必要がありません。薄味で仕上げます。

- 鍋に昆布でとっただし汁、酒、みりん、塩でを入れ沸騰する直前で昆布を取り出します。

- キスを鍋にいれ、ひと煮立ちさせ、薄口しょうゆで味を調えます。

- 火を止め、しばらく置き味を含ませましょう。

- 食卓に出す前に、火をつけあたためます。

- お皿に盛り、木の芽などを添えて食卓に出します。

ここでは、薄味で紹介しましたが、濃い味にしてご飯のおかずにしてもおいしいですよ。

椀物

キスを上品に、お吸い物の種として使ってみましょう。汁はインスタントのお吸い物でも十分です。料亭の椀物と見間違えるような上品さです。

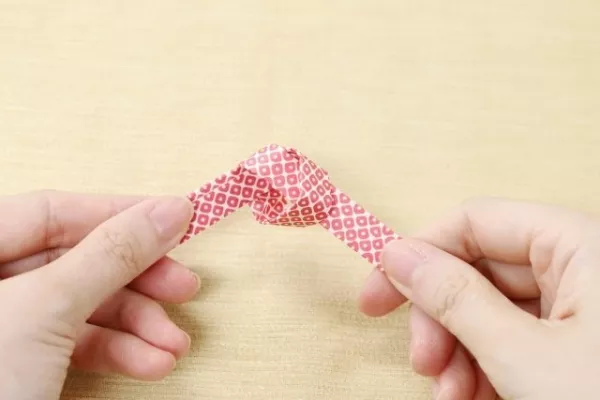

- 松葉おろしにしたキスを千代結びにします。

- 1のキスに軽く塩をし、ひたひたの水を張った鍋に入れます。

- 1分ほど煮たら取り出し、お椀に入れます。

- お椀につゆ(インスタントで可)を入れ、三つ葉を散らします。

天ぷらなどの揚げ物と一緒に出すと、口直しになりますね。

キスの身を包丁でたたいた後、すり鉢ですり、塩、味噌、味醂で味を調えます。小口ネギを加えて、団子にし、みそ汁やしょうゆ味の汁に加えて火を通して団子汁を作ることもできます。汁物、煮物もいろいろとアレンジできますね。

焼いて食べるシロギス料理

引用: Cookpad

引用: Cookpad

シロギスを火を使い焼いて料理しましょう。次の章の干して食べるシロギスもこの焼いて食べる料理に当てはまるかもしれませんね。

焼き魚

七輪などの炭火で焼くのがベストですが、ガスコンロでの網焼きや、グリルを使っても焼けます。

- 尾頭付きのキスにたて塩をしっかりします。

- 七輪などで焼く場合は、踊り串を打ちます。

- グリルで焼く場合は焦げ付かないようにアルミなど敷きましょう。

- 焼き魚は遠火の強火で焼くのが必須です。焦げないように焼きましょう。

- お皿に盛り付け、スダチ、レモンの輪切りをそえます。

スダチをしぼり、熱いうちにどうぞ。

焼き干し

次の干して食べるシロギスの分類にはいるかもしれませんが、焼いた後、干して食べる料理です。

- 尾頭付きのキスにたて塩をかるくします。

- 弱火でじっくりと時間をかけて水分を飛ばすつもりで焼きます。

- 軽く焼き目がつくくらいで取り出し、粗熱をとります。

- 干し網があれば干し網で風通しの良い場所で一昼夜

干し網がなければ、網付きのバットに乗せて冷蔵庫の中で干します。 - 保存袋に入れて冷凍庫に保存すれば2か月は持ちます。

- 食べるときはサッと水か日本酒にくぐらせてあぶって食べましょう。

たくさん釣れたキスを無駄なく食べるためにはこうした料理法も知っておくと良いですね。

干して食べるシロギス料理

たくさん釣れたキスが、1日や2日で食べきれない量ということもありますね。そういう場合は、干物にして保存することをおすすめします。干物にすれば、冷蔵庫で2週間、冷凍庫では3か月くらい保存できます。食べるのも炙ればすぐ食べることができるので便利な保存食となるでしょう。

丸干し

焼き物のところでご紹介した焼き干しを生のキスでつくります。作り方は簡単です。

- 下ごしらえのすんだ尾頭付きのシロギスに、強めに塩をします。

- 干し網があれば、風通しのよい場所で2昼夜から3昼夜干しましょう。

干し網がなければ、網付きのバットに乗せて冷蔵庫中で干します。 - 干しあがりの目安は、外の皮にしわが出て、腹の中を触ってみて軽く水気が感じれるくらいです。

- 保存は保存袋に入れて冷蔵庫で2週間、冷凍すれば3か月くらい持ちます。

- 食べるときは、水かお酒にくぐらせて、グリルや魚の焼き網で軽く焼き目がつくくらいまであぶりましょう。

ご飯のおかずにもなりますし、お酒のつまみにもよいです。

一夜干し

塩味と味醂としょうゆ味の2種類を作ると味が変わって楽しめます。

- シロギスを三枚おろしにした身を使いましょう。

- -1 切り身に軽くふり塩をし、1時間くらいおき、お酒で塩を洗います。

- -2 しょう油、みりん、酒を1:1:1の割合で漬け汁をつくり、切り身を30分くらい漬けます。

- 身の水気をキッチンペーバーなどでふき取り、干し網、網付きバットで一晩干します。

漬け汁に漬けた切り身には白ゴマなどをふってみましょう。 - 食べるときは、そのまま軽くあぶって食べます。

- 保存は保存袋に入れて冷蔵庫で2週間、冷凍すれば3か月くらい持ちます。

刺し身や、煮物、焼き物とは違ったシロギスのおいしさが 楽しめます。

まとめ

たくさん釣れたシロギス、せっかくいただいた命です。無駄にすることなく食べてあげましょう。いろいろな料理法を知って食べてみることで、改めてシロギスを好きになれると思います。また、釣りに出かけてたくさん釣ってくださいね。

釣った魚は自分で料理して振る舞うをモットーに関西で休日を中心に釣りをしています。釣果と腕はともかく釣り歴は長いです₍^^;。

こちらの記事もおすすめ

-

簡単3ステップ!キッチンばさみで小魚の下処理をしよう

サビキ釣りでイワシや豆アジ、小サバなどの小魚の群れに遭遇すると、入れ食い状態になることがありますよね。楽しくて、ついつい釣り過ぎてしまいがちですが、釣行後はその...

-

いぶし銀でカッコイイ!黒鯛の釣り方・食べ方をご紹介

先日、主人がフカセ釣りで初めて黒鯛(チヌ)を釣りました。何度か挑戦してボウズも経験していたため、喜びもひとしおだったようです。今回は黒鯛の生態・釣り方・食べ方を...

-

アオリイカのおすすめレシピ5選!生・焼・揚・煮・漬!すべてご紹介!

アオリイカは高級食材です。そんなアオリイカの料理、定番の刺し身から揚げ物、煮物、炒め物まで、おすすめレシピを5選を詳しくご紹介します。入手方法もご紹介しますので...

-

輝くメタルブルー!メジナの釣り方・食べ方

先日、家から近い海釣り公園でメジナを釣ることが出来ました。サイズは小さかったのですが、周りで釣っていた方々にお声がけいただいて、とても嬉しかったです。そこで今回...

-

お魚七変化!飽きずに食べ切るアイデア詰め合わせ

魚がたくさん釣れたとき、持ち帰ってどうやって食べるかワクワクしますよね。でもワンパターンなメニューだとすぐに食べ飽きてしまいます。今回はベースとなる4品から、そ...

-

サビキ釣りで小魚爆釣?今夜は卓上から揚げパーティーで決まり!

暑くなってきたこの季節、豆アジ・豆サバがサビキ釣りで爆釣したら、から揚げにしてビールでキュッと一杯やるのは最高ですよね。今回は、みんなでアツアツを楽しく食べられ...

-

彼岸ハゼを釣ったらハゼ料理を楽しもう

春先に生まれたマハゼの新子が成長し、15センチメートル程度に育ってきました。河口での釣りも盛期を迎え、数釣りができる時期も終盤です。江戸時代から私たちの生活の中...

-

春告魚だけど冬から釣れる!楽しく美味しいメバル釣り

春告魚として知られるメバルですが、実は今の時期から良く釣れるとされる魚です。今回は、メバルの生態や釣り方、食べ方についてご紹介します。